2025.09.03

お知らせ

日本で最初に造られた幕末ビール 幸民麦酒(こうみんばくしゅ)

日本最初のビール醸造

日本で初めてビールを醸造したのは、日本化学の祖と言われる蘭学者・川本幸民(以下「幸民」)であると言われています。

一説に幸民は1853年(嘉永6年)ぺリーが浦賀に来航した際、英語の通訳として船に乗り込み、艦上でビールを振る舞われたことでビールの味に魅せられ、自宅にかまどを作ってビールを製造したと言われています。

幸民がビールを試醸したことについては諸説一致していますが、幸民が接判役として黒船に乗り込んだという記録は残っていません。おそらく接判役の人たちから艦上で振舞われたビールの話を聞き、興味をそそられて試醸したのではないかと思われます。

川本幸民とは?

川本幸民(カワモト コウミン)

摂津三田藩(現在の兵庫県三田市) 1810年生まれ

黄リンマッチの試作や銀板映写機、電信機など数々の業績を残しています。それまで 「舎密学」と呼ばれていた学問を「化学」という言葉で紹介したり「蛋白質」といった科学用語を初めて使った人物。幼いころから頭脳明晰で、努力とチャレンジを惜しまない性格であり、19歳の時、三田藩主 九鬼隆国の命で江戸に遊学し、坪井塾同期生の緒方洪庵と共に時代をリードする蘭学者へと成長します。当時最先端であった西洋の書物を翻訳し、知識として理解するだけでなく実際に実験を行い実証していました。他にも、島津斉彬に認められ蒸気船、気球の研究も行いました。

日本で初めて造られたビールを復元することになったきっかけ

2010年川本幸民生誕200年に、兵庫県三田市から当社が幸民の造ったビールの復元依頼を受け、幸民麦酒を復元しました。

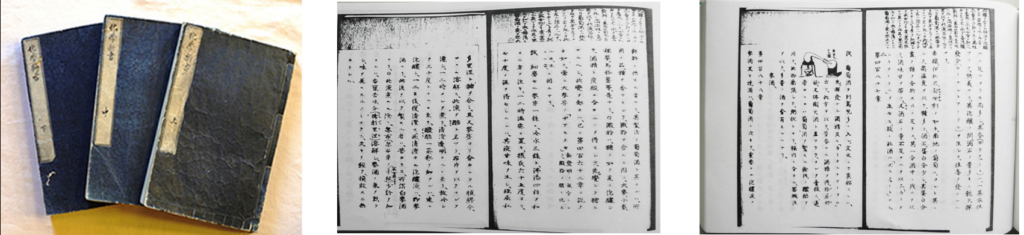

幸民は、オランダ語「化学の学校」を基にビールを醸造したのではないかと考えられます。この本は、1846年にドイツ人農芸化学者ユリウス・アドルフ・シュテックハルトが書いたSchule der chemie「化学の学校」をオランダ人のグーニングがオランダ語に訳し、それを1861年に幸民が日本語訳したものが「化学新書」です。

ここに書かれた製法通りに、麦芽や水を加えるとアルコール度数4.5%前後のビールが出来上がります。この当時から既に基本的レシピがほぼ確立していた事がわかります。

ただ、レシピが同じでも造り手の考え方によって味わいは大きく変わります。

小西酒造では復元にあたり、幸民の人物像に着目し調べてみました。

真面目で勤勉、努力家でチャレンジ精神旺盛、負けず嫌いな一面もあったことがわかりました。そんな彼が造るビールとはどんなものだったのでしょうか。

記録には残されていない、原材料の入手方法、道具は?

「化学新書」から製造方法はわかりましたが、ここでわからない点は

- 1.麦芽とホップはどこから入手したのか?

- 2.酵母は何を使ったのか?

- 3.仕込み道具は何を使ったのか?

■1.麦芽とホップはどこから入手したのか?

一説に幸民は、ホップの代わりに日本のカラハナソウを使ったのではないかと言われています。明治4年北海道開拓使のお雇い外国人アメリカ人のトーマス・アンチセルが、北海道でビール原料のホップの近縁種カラハナソウを見つけています。明治6年カラハナソウを原料にビールが造られていますが、ビール醸造に成功したという記録は見つかっていないので、ビール醸造はうまくいかなかったかもしれません。カラハナソウはホップに比べて苦み成分が少ないのが特徴なので、常に、完全、完璧をきたす幸民の性格からして、まずいビールを造ったとは考えにくいと思われます。

1794年の江戸の蘭学者たちが集う芝蘭堂新元会図を見ると、ワイングラスやワインボトルらしき瓶などが並んでいます。幸民がビールを造ったのは59年後の1853年です。このことから麦芽やホップも上海あたりから入手したのではないかと思われます。

■2.酵母は何を使ったのか?

当時、酵母を生きたまま、日本にもってくることは大変困難であったと思われます。また、幸民が酒好きであったという記録から、日本酒の酒種(酒母、酵母)を使ったのではないでしょうか。

■3.仕込み道具は何を使ったのか?

仕込み道具類も家庭にある壷や日本酒造りの道具を流用し、ビール造りに挑んだのではないかと推察しています。

幸民がビールを試醸した場所とは?

製造方法や、原材料、酵母、道具類のことは推察できましたが、一体どこで造られたのでしょうか?「自宅にかまどを築いてビールを造った」と川本家には伝わっています。では自宅はどこに在ったのでしょうか?

俗説では、芝露月町(しばろうげつちょう)現在の新橋4、5丁目付近と書かれています。1835年7月にこの地で医業をひらいたことは、事実のようです。しかしビールを造ったといわれているのは1853年。この間に火事で焼けだされたりしながら転居を繰り返しています。ビールを造った当時住んでいたのは別の場所である可能性が高いと思われます。

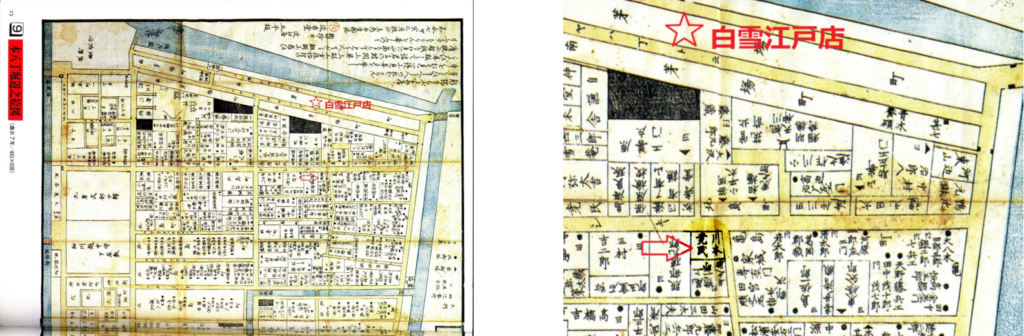

幸民宅の同居人に村上宏五郎という人がいます。この人が1849年母親に宛てた手紙には「茅場町の幸民宅に厄介になる・・」の一文が見つかりました。小西酒造にとって茅場町と聞くとかつて白雪江戸店(旧東京支店)があった場所で大変思い出深く大切な場所です。

そこで、古地図を求めて国会図書館、江戸東京博物館、中央区立図書館など色々と探しまわりましたが、見つかりません。諦めかけていた時になんと大阪府立中央図書館で1854年(嘉永7年)の古地図に、幸民の自宅を発見しました。場所は南茅場町(現:茅場町)。なんと白雪江戸店のすぐ近くです。157年間謎であったビールを造った場所が分かった瞬間です。幸民の御子孫に報告したところ、茅場町という不思議なご縁で小西酒造とつながったことを大変喜んでいただけました。

当時、白雪江戸店の店先には酒樽が沢山あったと思われます。このような道具を使って日本酒造りに関する知識を総動員して、オランダ語「化学の学校」に書かれたビールという新しい酒に思いを馳せながら醸したのだと思います。

いざ!仕込みへ

化学新書のレシピ通りに仕込みに挑戦

当時の仕込みに少しでも近づけるため、モーターは使わず、日本酒仕込みで使用する櫂棒で撹拌

「化学新書」に「布片ヲ以テ 醅ヲ濾シ」と書かれていたので布で麦汁を濾す

復元したビールの味わいは

当時のビールを忠実に再現するため、清酒酵母を使用して上面発酵法で醸造しました。酵母のにごりを残した、コクが有り、味わい深いビールです。日頃、目にする機会の多いビールは、下面発酵で造られるピルスナービールです。ピルスナービールは、低温でゆっくりと発酵させるので、スッキリとした味わいが特徴です。

一方幸民が試醸したと考えられる上面発酵法のエールビールは、ピルスナーより高い温度で発酵するため、味わいは濃厚で酵母の作り出す複雑な香りが楽しめます。幸民麦酒は、清酒酵母を使った事で清酒酵母の作り出す力強い発酵力により、一般的なエールビールとは一味違った、滑らかで豊かな泡立ちと、少し酸味を感じていただけます。麦芽のふくよかで甘味のある味わいと、柔らかな苦みが口いっぱいに広がります。どことなく日本酒を思わせるようなスッキリとした味わいでありながら、飲みごたえのあるビールです。

また、清酒酵母による独特な風味とコクが、寿司、魚卵等の生臭さを和らげる不思議なマッチングもお楽しみ頂けます。

■幕末のビール復刻版 幸民麦酒 330ml瓶詰

清酒酵母による独特の風味とコク、しっとりクリーミーな泡をご堪能ください。

アルコール分 4.5%

飲み頃温度 6~8℃

合う料理 寿司、いくらの醤油漬け、天ぷら

出し巻き卵、しめ鯖など

ご購入はこちらから

https://choujugura.com/products/95422?_pos=1&_sid=a24b2b79c&_ss=r